关于论文选题,这里边其实还有个外部校准工作你造吗?

文 | 老踏

编辑 | 月如洗

本文摘自老踏新著

《发论文、拿项目,其实很简单》

当我们有了灵感,确定下来一个学术论文选题之后,是不是就可以开始写作了呢?其实在我看来,这个时候开始写作呢还有点儿为时尚早,除非你已经就这个选题进行了“外部校准”工作。

“外部校准”工作是个什么意思呢?

外部校准,就是把我们已经确定下来的这个选题中的“题眼”作为关键词提取出来,然后去学术文献数据库进行检索。

(注:所谓的题眼,也就是论文选题中的那个最重要的部分,是论文选题透露出来的关键信息,具有不可替代性。比如,我们打算写一篇有关“新时代中国意识形态面临挑战”方面的论文,选题的题眼就应该是“意识形态安全”。)

学术文献数据库有很多,大家根据自己的检索偏好来进行就好,我比较常用的是中国知网,下面我就以中国知网为例来说这个问题。

让我们把刚才从选题中提取出来的“题眼”作为关键词,在中国知网的期刊论文数据库中进行“篇名检索”——我的研究经验告诉我,在检索时选取“篇名检索”可能效果会好一些。

具体步骤是:打开中国知网,点击“高级检索”,再点击“期刊”,然后进行“篇名检索”。这样得到的检索结果可以为我们评估学术论文选题的价值提供一个外部参照,也就是这里所说的“外部校准”工作。

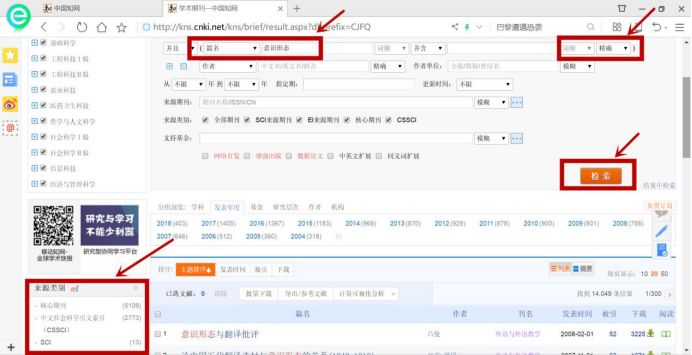

图1

如图1所示,大家看到的这张图片是中国知网检索页面的一个截图,进到这个界面以后,我们选择检索项为“篇名”,在篇名旁边的文本框里键入我们的选题关键词,比如上面提到的“意识形态”,然后选择“精确”检索,这样我们一点“检索”按钮,就会出现和我们选题关键词精确相关的论文了,在检索页面的左下角,我们还可以发现把“意识形态”作为篇名发表那些文章的期刊里,核心期刊有多少篇,CSSCI期刊有多少篇。

这样一来,我们对于学术论文的这个选题就有了一个直观感受,做出一些预判,我们要写的这篇文章还有没有发表的空间,还值不值得继续跟进。比如你打算做的仅仅是一个“意识形态”方面的基础理论研究的话,想要写好这篇文章,把这篇文章发表到CSSCI期刊,我们可以看一下数据,其实大家能够感受到这个难度确实比较大了。

除非你有新的研究视角或研究方法,在你的文章里提供有关意识形态基础理论研究方面的一个“学术增量”。否则的话,恐怕想要发表在CSSCI期刊的话,难度会非常大。

其实改版之后中国知网的检索能力还是有了很大提升的,这里有个“可视化”功能非常便于我们直观感受选题的价值,帮助我们对这些选题做出评估,这个选题是否值得去做?是否值得进一步跟进?这样说起来可能比较抽象,我把这个检索过程用截图展示一下,大家一起来感受。

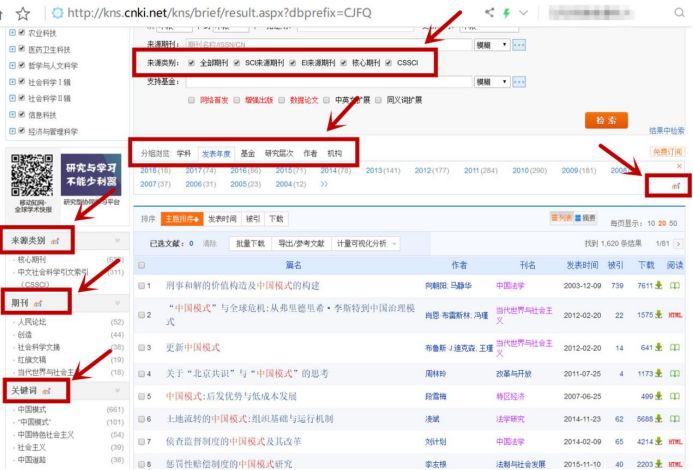

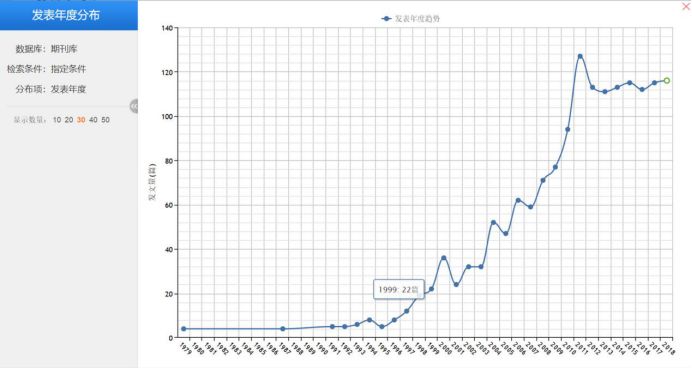

图2

大家可以看下这张截屏图片,在图片右侧中间方框之内,大家可以看到的一个趋势小图标。我不知道大家以前在用中国知网检索功能的时候,是否注意到了这个小图标?如果以前注意到了那当然更好。如果以前没有,那么从现在开始,我们应该善用这个小图标,这其实是一个“可视化”功能的按键,它会把检索结果用一个直观的趋势图来呈现。

通过这个趋势图,我们对自己所关注的选题,随着时间的推移,学界研究的趋势是个什么样的情况等问题做到一目了然,以及每年发表期刊论文的数量变化也有清晰地呈现。

除了“可视化”之外,在这张截图中我给大家标出了几个值得注意的地方,让我们一起看一下。在中间靠上的方框里,我们看到了期刊的“来源类别”。如果我们在进行期刊论文检索的时候,每一个对勾我们都把它勾选上,那检索范围就是全部期刊。如果我们想要有点针对性,比如我们只检索被SCI和EI来源期刊收录的论文,可以只勾选这两项;如果我们只检索被核心期刊和CSSCI来源期刊收录的论文,也可以只勾选这两项。

这样条件下的检索就都是比较精准的,针对发表在论文质量比较有保障的期刊上的文章了。而且这样做的又一个好处在于,我们打算投稿的目标期刊是哪个类别,就把检索条件限定在哪个类别。这样我们就很容易把握以往发表的相关学术论文,在某个类别之中发表的数量和年份等外在趋势信息了。

往下面一点的方框里,给出的是一个“分组浏览”的信息。依次是“学科”“发表年度”“基金”“研究层次”“作者”“机构”。分别点击不同的分组,就能了解到我们这篇学术论文选题的研究领域之内发表那些论文的更为详细的信息,比如那些论文多是在哪个学科范畴内发表的,哪一年发表的论文比较多,得到过哪些基金的支持,研究层次如何,作者都是谁,来自哪个机构等。显然,这些信息都会帮助我们对学界研究的现状有更富有层次的认知。

再来看一下这张截屏图片的左侧,从上到下我用方框圈出了三个内容,分别是“来源类别”“期刊”和“关键词”。这三个类别都是可以点开的,而且也有可视化的按钮。通过这几个栏目,我们就能了解选题既有学术论文的来源类别是如何的,主要发表在了哪些期刊上,以及这些论文的关键词出现的频率。如果我们能把这个检索页面提供的信息充分利用的话,其实基本就可以对自己想要作为选题来写的那篇文章的价值,有了一个初步的价值评估了。

在了解了中国知网期刊检索的一般项目之后,我们做一个实操,重点看看“可视化”按键能给我们呈现如何的内容。

先看一下这张截图:

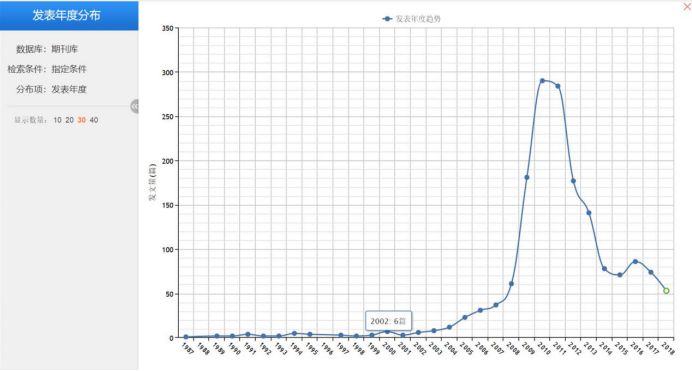

图3

在这里,我是把“中国模式”作为关键词,然后在期刊检索中进行了精确检索。然后在检索结果页面点击了“可视化”按键,于是就呈现出这样一个趋势图。这里展示的就是随着时间的推移,我们国内学界在中国模式这个领域发表的学术期刊论文数量,我们会发现,大概是在2010年前后,有关中国模式的研究处于最高潮,研究文献的数量是最多的。然后随着时间的推移,研究热度在不断衰退。

其实这就在向我们传递着一个信息:如果我们现在也想写一篇以“中国模式”作为选题的论文,是否还有价值?我们可不可以跟进?我个人觉得跟进的难度会比较大,因为研究的高潮已经过去了,正如这张趋势图中所展示的:2010年之后,该项研究的高潮就已经开始往下退了,而且是持续走低的趋势。所以可以大致认为,如果我们现在再去跟进的话,其实是跟进一个已经“过气”了的选题。

当我这么说的时候并不是说中国模式问题本身不值得研究,而是从学术论文是否好发表的角度来看,投身一个研究热潮已经褪去的领域显然不如一个研究持续高涨的领域来得容易。如果你要想跟进“中国模式”的话,除非你在这个领域有一些新的独特见解,或者运用了新的研究方法,或者掌握了新的资料和数据——总之,你得有显著的学术增量才有可能更顺利。

我个人建议大家做这样的研究,就是那种从研究趋势来看,处于方兴未艾的研究领域,处于研究成果持续增长的研究领域。就是说,如果我们投放在科研中的时间和精力是一个点的话,那么,把这个点放在一条增长态势明显的线上是比较好的选择。

其实就是让我们的研究趁势而上、做一个“识时务”的人,识时务者为俊杰。这种研究选题的论文往往更容易被发表,更容易发表在高级别的学术期刊上;论文发表之后也更容易被四大中文社科转载期刊(新华文摘、中国社会科学文摘、人大复印报刊资料、高等学校文科学术文摘)收录,更容易被学界同行引用,而我们个人的学术影响力也很容易得到提升。

这么说可能不够具体,让我们再来看一张截图:

图4

大家可以看一下这张截屏图片。它所展现的是以“民族国家”作为篇名进行的期刊论文精确检索。我们会发现国内学界对于民族国家的研究虽然有起有落,但它的整体趋势是上升的,而且上升的幅度又比较比较大,该项研究的高潮大概出现在2010年和2011年,之后虽然有缓慢的衰退,但是到了2015年、2016年和2017年的时候,关于这个问题的研究又开始呈现出来一个小规模的上升趋势。

反正我觉得像这样的选题就非常值得我们去跟进。因为这个选题的研究还是处在相对上升的部分。如果我们能够在该项研究的上升时期投入进去,顺应这个趋势,就很容易获得学术产出的回报。相信大家在对比了上面这两张趋势图之后,也会得出自己的结论。

总而言之,所谓的选题“外部校准”工作,其实是对我们根据自己的内在尺度做出的选题设计进行外部价值评估的工作。通过文献数据库的检索,我们就能对自己设计选题领域内的学界研究现状,选题的价值以及是否容易发表、发表在什么级别的期刊上……这些问题,有一个通盘的权衡和考虑。

当然不同学科和不同专业方向的情况可能不太一样,我这里只是从比较具有共性的角度来给大家提供一个“外部校准”的工作,仅供大家参考。我建议大家至少熟练使用一个学术文献数据库的检索功能,多去摸索,检索功能在我们的论文写作、项目申报以及查找精准文献方面的能力还是非常强大的,希望引起大家的重视,反复实践。

多年来,我有一个深刻的感受:选题一旦很有价值的话,我们的论文就已经成功了一半——哪怕我们还没有写。所以,我建议大家能够在选题问题上多下一点功夫,别着急去写作。如果一篇论文的工作量为100,那么我们在选题环节的工作量投放甚至可以达到40左右。因为在这里投入的时间精力越多,我们在论文写作的时候就越容易节省时间精力,也更容易发表。

还是那句话:学术成长之路,你不是一个人在奋战!

——END——

号主老踏:教授,博士后,社科科研工作达人,文艺老炮。知乎、简书「社科·学术成长」专栏作者,在行认证行家+答主,【学术链@老踏】荔枝微课直播间主理人。